地層の形成と堆積構造――地層の上下を判定する

前項で取り上げた堆積岩は、川の上流から土砂やさまざまな物質が運ばれてきて堆積し、それらが固結して岩石になるものでした。

川の流れによって運ばれてきたこれらの土砂は堆積することで地層というものを形成し、この地層の特徴を観察することでその時代にどのようなことがあったのかを教えてくれる手がかりとなります。

今回は、堆積物とそれらが形作る地層の構造について見ていきましょう。

堆積構造の種類と特徴

地層は堆積物が積み重なったもので、そこにはいくつかの法則が存在しています。

まず、地層を考える上での大前提ですが、地層は下から順に上に向かって新しい岩石や土砂などが堆積していくため、下に行けば行くほど古い時代の地層になり新しい地層が上に形成されます。

地層の重なり

これは「地層累重(るいじゅう)の法則」とよばれており、地層の堆積の順序を考える上での大原則となります。

次に、運ばれてきた土砂が堆積する際には、粒子の大きなもの/重いものから下側に沈んでいき、それよりも粒子の小さいもの/軽いものが順にその上に積み重なるように堆積していきます。

これは地層の「級化層理」(きゅうかそうり)とよばれるもので、たとえば土砂の中に礫、砂、泥が含まれていたとすると、その順番で下層から上層に向かって積み上がっていきます。

このように、地層が重なるときには、通常、地面と並行する形で積み重なっていきます(「整合」といいます)。

逆に、地層が風化や侵食を受けて表面が削られた後、そこに地層が形成されることがあります(「不整合」といいます)。

また、地層の表面が水の流れや風の流れを受けて波の模様が刻まれる「漣痕」(れんこん/リプルマーク)などもあり、これはその地層が形成された際の水や風の流れを判定するための手がかりとなります。

漣痕(リプルマーク)

地層の変化――褶曲、反転

さて、すべての地層はきれいに積み重なっているわけではなく、さまざまな影響を受けていろいろな形に変化していきます。

たとえば、地層は地面の隆起にともなって斜めになることがあります。

斜めになった地層

さらに、侵食を受け、その上に地層が形成されることもあります。

この地層の傾斜と風化・侵食の後に堆積したものを繰り返した地層については、特に「斜交層理」(しゃこうそうり/クロスラミナ)とよばれます。

斜交層理(クロスラミナ)

上の図では、下部にある地層の流れが途中で削られており、その上に新しい地層が重なっていることが分かります。

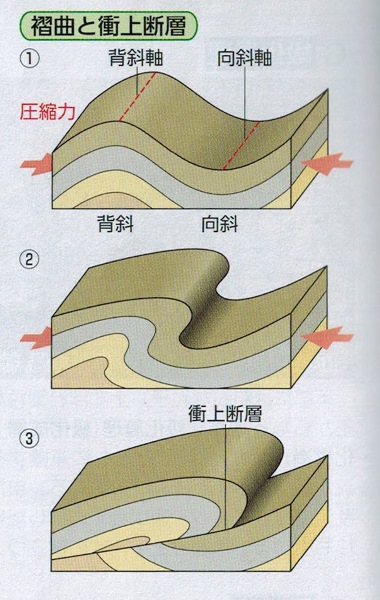

また、地層が左右からの力で圧縮されて曲がりくねることもあり、これを地層の「褶曲」(しゅうきょく)といいます。

地層の褶曲

この地層の褶曲がさらに大規模になってくると、折りたたまれた古い地層が新しい地層の上に横倒しになって重なることがあります。

このような断層は「衝上断層」(しょうじょうだんそう)とよばれ、古い地層と新しい地層が反転することにつながりますので、地層の時代判定が難しくなる原因のひとつになっています。

褶曲と衝上断層の形成

(図:ニューステージ 新地学図表/浜島書店)

地層の上下判定

さて、地層の構造についていくつかの例を挙げてきましたが、地層の形成における堆積の仕組みをいくつか知っておくことで、その地層が形成されたときにどのような状況があったのかを判別することができます。

特に、このことは地層の上下を判定する場合に求められるようになります。

先にも述べたとおり、地層は古い順に下から上に積み重なっていく法則がありますが、ある地層に含まれている化石などの手がかりと地層の上下の時代の重なりの整合性が取れないような場合があります。

今回取り上げたような地層のさまざまな堆積のパターンは、そのようなときに効果を発揮するというわけです。

なお、クロスラミナと地層の褶曲に関する実際のフィールドワークの様子については、こちらの「クロスラミナ(斜行葉理/斜交層理)の地層」のページにおいて動画で解説をしていますので、あわせて参照してください。