太陽系の誕生――46億年の進化の歴史

前項までで、銀河系のおおよその形と私たちの住む地球の場所、すなわち太陽系がどこに存在しているのかについて確認してみました。

この太陽系は約46億年もの歳月をかけて現在の形になってきたのですが、どのような歴史をたどってきたのかについて確認していくことにしましょう。

太陽と「原始惑星」の誕生

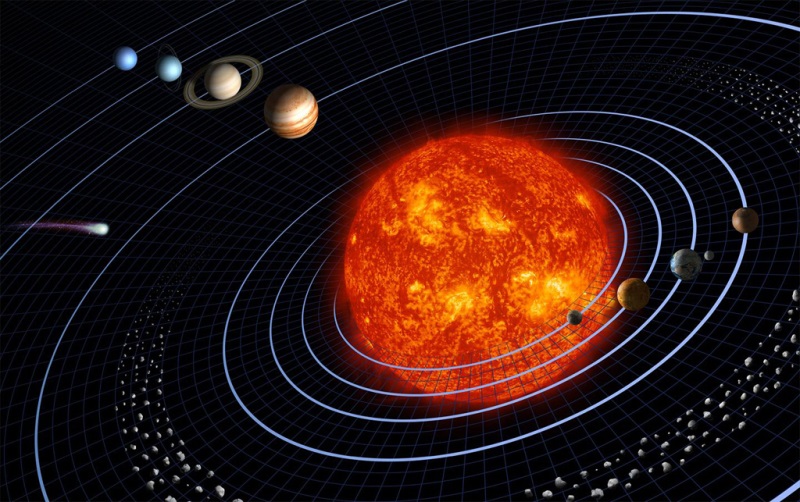

まず、現在の太陽系には地球を含む8つの惑星が存在しています。

みなさんもご存知の通り、太陽に近い順からぞれぞれ、水星、金星、地球、火星 /小惑星帯/ 木星、土星、天王星、海王星です。

なお、冥王星については、かつては太陽系の惑星のひとつとして数えられていましたが、その後の調査で惑星の要件を満たさないという理由から、2006年以降、準惑星という位置づけになっています。

さて、これらの惑星が形成されるためには、太陽という質量の大きな恒星の存在が必要不可欠で、今から約46億年前に太陽が形成されました。

この太陽のもつ引力に引っ張られて、宇宙空間に存在しているさまざまなチリやガス、岩石の元となる物質が集まって集積し、やがてそこから今の惑星のはじまりとなる大小さまざまな「原始惑星」が形成されていきました。

太陽系では、この原始惑星がもともと20~30個程度存在していたといわれています。

この原始惑星は太陽の引力に引っ張られて太陽の周りをさまざまな軌道で回っていたのですが、20~30個も惑星があるとなると、当然ながらその軌道が交差してぶつかってしまうところも出てきます。

このように原始惑星の軌道が交差するところでは惑星同士が衝突して一緒になったり、そこで割れて散らばってしまった岩石やガスがさらにその周りの原始惑星に吸収されたりしながら、今の大きさの惑星が形成されてきたという歴史をたどってきたのです。

なお、現在の太陽系の惑星はそれぞれの軌道が安定しているので惑星同士が衝突していませんが、これはたまたま軌道が交差していないだけで(というか、軌道の交差と衝突が一通りなくなった結果として今の惑星の姿になった)、今後、何らかのきっかけで惑星の軌道がズレてくると、地球と他の惑星が衝突してしまうことは十分に考えられます。

「地球型惑星」と「木星型惑星」の形成

原始惑星の衝突の結果として形成された太陽系の惑星は、その特徴によって「地球型惑星」と「木星型惑星」の2つのタイプに分けられます。

惑星といえば、地球のように大地があって大気があって、というふうに捉えられがちですが、そのほとんどがガスでできたような惑星も存在しています。

太陽系の惑星でいえば、ちょうど小惑星帯の内側の水星、金星、地球、火星が「地球型惑星」、小惑星帯の外側にある木星、土星、天王星、海王星が「木星型惑星」と呼ばれています。

それぞれ惑星の特徴をまとめると以下の表のようになります。

| 惑星型 | 地球型惑星 | 木星型惑星 |

|---|---|---|

| 惑星の名称 | 水星、金星、地球、火星 | 木星、土星、天王星、海王星 |

| 核の成分 | 金属 | 岩石・氷 |

| 地表の成分 | 岩石が中心 | 水素、ヘリウムなどの気体 |

以上のように、地球型惑星には地球と同じような大地がありますが、木星から外側の惑星はそのほとんどがガスで覆われていることが分かります。

では、なぜこのような違いが生まれたかですが、太陽からの距離の差によって引力の強さに違いが生じてしまい、それとともに原始惑星に集まってきた物質にも違いが出たことが考えられます。

なお、それぞれの惑星の大きさの違いについて説明しておくと、地球の大きさ(直径)を1と考えた場合、木星がその10倍、さらにその10倍が太陽の大きさに相当し、体積についてはそれぞれ1000倍ずつ大きくなっていきます。

ただし、惑星の実際の質量については岩石中心かガス中心かで惑星の密度に違いが出てきますので、単純に大きければ重いというものでもないところが惑星の大きさと質量を考える上でのポイントになります。