太陽の活動と恒星の一生――宇宙を測るものさし

前項までで、地学で扱われる地球内部の分野についてひと通りの内容を解説してきました。

今回からは、地球の外部の世界、すなわち天文分野に入っていきます。

その天文分野における最初のテーマは、地球に対してさまざまなはたらきかけをしている太陽です。

私たちは毎日太陽を見ていますが、どこまでその姿について知っているでしょうか。

まずは、この太陽を知るところから宇宙の世界を眺めていくことにしましょう。

太陽の姿とその特徴――燃え盛る巨大なガスの星

まず、太陽が火星や金星のような「惑星」(わくせい)とどのように違うのかというところから話をしていきましょう。

太陽はその星みずからが燃えて光を放っている「恒星」(こうせい)といわれるものです。

それに対して惑星はその恒星の周りを動いている星のことで、その動き方が不規則であるように見えることから、「夜空を惑(まど)うように動く星」という意味合いで「惑星」と名付けられたという経緯があります。

火星や金星などの惑星も光っているように見えますが、それは恒星=太陽の光を受けて反射しているためにそのように見えているのです。

そのため、私たちが夜空を見上げるとさまざまな天体を見ることができますが、それらほとんどすべてが恒星、すなわちみずからが燃えて光る多くの太陽を見ているということになるのです。

もちろん、その恒星の周囲にも惑星が存在していると考えられていますが、惑星はみずから光らないために、地球からの距離が離れすぎるとその光は私たちにはほとんど届かなくて見えないというわけです。

次に、このように私たちにもっとも身近な恒星としての太陽ですが、以下の太陽と地球との比較データにも示されているように、太陽は地球に比べると109倍という非常に大きな星であるものの、その大きさの割に密度が1.41 g/cm3という値で地球の1/4程度の値になっています。

その理由としては、太陽がガスでできた星だからということが挙げられます。

| 項目 | 太陽 | 地球 | 地球の何倍か |

|---|---|---|---|

| 赤道半径 | 6.96×105 km | 6.38×103 km | 109 倍 |

| 質量 | 1.99×1030 kg | 5.97×1024 kg | 33.3 万倍 |

| 平均密度 | 1.41 g/cm3 | 5.52 g/cm3 | 0.255 倍 |

私たちの住む太陽系は、約46億年前に太陽を中心に形成されたものです。

ではその太陽はもともとどのようにして形成されたかというと、宇宙空間に漂っている星間ガスやチリといった星間物質が集まり、それが重力によって収縮をはじめて「原始星」というものができるところが始まりとなっています。

この原始星の内部にはたらく重力によって中心部の圧力が2500万気圧、温度が1500万度に達すると、内部にある水素原子が「核融合反応」をはじめます。

この核融合反応が、太陽の生み出す莫大な熱エネルギーの源となっています。

核融合反応とは軽い原子同士が結合することからより重い原子が出来上がる現象を指していて、太陽の場合は水素原子からヘリウム原子がたえず生み出されています。

太陽は最初に形成される際に内部に大量の水素原子を集めており、太陽自身の重力による超高圧と超高温という環境下では、これらの水素の原子核(陽子)同士が結合してヘリウム原子が合成されます。

このとき、4つの水素原子が核融合反応を起こして1つのヘリウム原子が生まれるのですが、もとの4つの水素原子の合計質量と1つのヘリウム原子の質量を比べると、実はヘリウム原子1個の方がほんの少しだけ小さな値になっています。

ではこの質量の足りない部分はどこに行ったのかというと、実はその質量はエネルギーに変換されており、それが太陽の熱源を形成しているのです。

なお、太陽の表面温度は約6000度、中心に近づくにつれてその温度は高くなり、中心部では約1500万度になっているといわれています。

恒星としての太陽の特徴――HR図から読み解く

以上までで太陽の特徴とそこで行われている核融合反応から熱エネルギーが生み出されていることを確認してきました。

それで、このように太陽の特徴を知ることが何の役に立つのかということですが、すでに説明したように太陽は恒星のひとつであることから、この太陽を知ることが夜空に見える星々、すなわち恒星のあり方やその姿を知ることにつながってくるわけです。

その際、恒星の特徴を捉えるための重要な手がかりとなるのが、その「明るさ」と「色」や「表面温度」なのです。

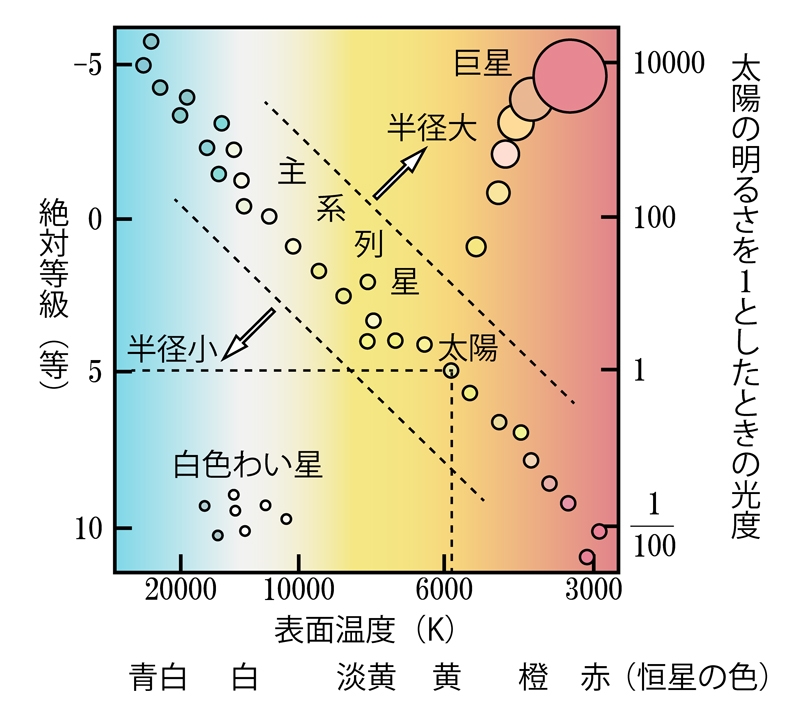

以下の図は、デンマークのアイナー・ヘルツシュプルングとアメリカのヘンリー・ラッセルという天文学者が恒星の明るさと表面温度をひとつの図にプロットしていくことから作成した「ヘルツシュプルング・ラッセル図」、略して「HR図」とよばれるものです。

この図の縦軸には恒星の明るさが絶対等級としてあらわされており、上に行くほど絶対等級が小さい、すなわち明るい恒星であることを示しています。

また、横軸にはその恒星の表面温度が表示されていて、左が高温の恒星、右側が低温の恒星であることをあらわしています(単位はK:ケルビン)。

さらに、恒星の表面温度はその色とも関係しており、表面温度が高い恒星は青白く、温度の低い恒星は赤色に近くなるという傾向が示されています。

この2つの軸の間にさまざまな特徴をあらわす恒星がプロットされていますが、左上から右下にかけて描かれている「主系列星」の領域には、「表面温度が高い=明るい恒星」が左上にあり、「表面温度が低い=暗い恒星」が右下に位置するという、ある意味当たり前かつオーソドックスな種類の恒星の分布を示しています。

逆に、それから外れた領域にあるものは例外的な恒星で、右上は表面温度が低いにもかかわらず巨大な「赤色巨星」、左下は小さいにもかかわらず高温な「白色わい星」が存在しています。

この中で、太陽は主系列星の中心付近にあり、大きさも表面温度も非常に典型的な恒星という特徴を有しています。

このHR図によって、太陽だけでなく数多く存在する恒星にどのような特徴があるかを知る手がかりが得られるようになったわけです。

恒星の進化とその一生――恒星の質量と寿命との関係

また、HR図の存在によって恒星がどのように進化してそれがどのように終わるのかという「恒星の一生」を明らかにすることができるようになりました。

恒星は内部に溜め込んだ水素を核融合することで熱を発生し続けているわけですが、それも永遠に続くわけではありません。

恒星内部で水素からヘリウムを作り出す核融合を続けると、やがて中心部にヘリウムが蓄積されていきます。

恒星の中心部を形成しているヘリウムが新たな核融合反応を始めると、その外層部では水素が核融合反応を起こしはじめます。

その結果、恒星の体積が次第に膨張していきます。

体積が膨張するとエネルギーの分散によって恒星の表面温度が低下していき、HR図における体積が大きくて表面温度の低い「赤色巨星」の段階に移行します。

この赤色巨星において中心部のヘリウムの核融合反応が終わると、恒星の外部では中心部の重力の影響が弱くなることから、恒星内部のガスが外部に漏れ出し「惑星状星雲」の段階に到達します。

その後、中心部のみがさらに収縮して「白色わい星」とよばれる恒星の段階に進み、そこから徐々に温度が低下して恒星はその生涯を閉じることになります。

なお、恒星がどのように進化していくのかについては、最初にどれくらいの質量の星としてスタートしたかによって決まっており、質量が大きければ大きいほど内部にある燃料が多いために、より早く核融合反応が進んで寿命の短い恒星になります。

たとえば、恒星の中でも太陽程度の質量をもつ主系列星は、以上に挙げた赤色巨星から白色わい星に至る生涯をたどるため、今後100億年の時間をかけてこのような姿に変化していくことになります。

もし、太陽の10倍程度の質量の星が恒星としてスタートすると、1億年程度で中心部における核融合反応が鉄を合成するまで進み、その後に「超新星爆発」とよばれる大爆発を引き起こし、中心部は超高密度の「中性子星」(パルサー)として残ります。

さらに、太陽の30倍以上の質量をもつ星が恒星になると数千万年の寿命しかなく、その生涯を終える際には恒星自身の巨大な重力により最終的に「ブラックホール」が形成されるといわれています。

以上のように、HR図によってさまざまな恒星の種類とその特徴が明らかになるにつれて、恒星の進化とその一生が把握できるようになってきたのです。

天文学とは何を知る学問なのか?

私が宇宙をテーマに授業をするときには、その導入として太陽に関する話から始めるのですが、その際、自分の大学時代のことをよく思い出します。

香川大学の3回生のときに履修した「天文学通論」という専門科目の講義を担当しておられたのは、太陽物理学がご専門の小山伸先生でした。

その講義の初回、どんな話から始まるのかと緊張している私たち学生に対して、小山先生は「みなさん、天文学は何を知る学問だと思いますか?」という質問を投げかけたのです。

当然、天文学なのですから天体や星々の特徴について詳しく学ぶのではないかと安易に考えたのですが、先生は「僕はね、天文学は私たち人間を知る学問だと思うんですよ」と言われたのです。

それを聞いたとき、理数系の博士である先生がそのような哲学的な話をされるのでかなり面食らったのですが、天体はそこに天体としてあるだけで、それに対して望遠鏡を向けたりさまざまな計算を行ったりするのは私たち人間の側の話で、そんな風に天体を知りたいと考える私たちの存在とはいったい何なのか、天文学はそれを私たちに問いかけているのではないか、という話だったように記憶しています。

私たちが天体や宇宙について知れば知るほど、私たちはその時間と空間の広がりと大きさにただただ圧倒されるばかりです。

私自身もそのような宇宙の姿について学んでいくにつれて、天文学とは私たち人間がいかにちっぽけな存在であるのかを認識するような学問なのではないかという考えを抱くようになりました。

今回のテーマで取り上げた太陽はまさに小山先生のご専門だったわけですが、その太陽を詳細に研究することが他の無数にある恒星を知るための手がかりとなり、私たちが宇宙のどこに存在していて周りの星々とはどれくらいの距離が離れているのか、広大無辺に広がる宇宙がどんな時間・空間のスケールで構成されているのかを考える際に、私たちの身近にある太陽がそのものさしとなってくれるわけです。