地層の「走向」と「傾斜」――クリノメーターの活用法

私たちのような地学を専門とする人間が実際のフィールドにおいてある地層を観察する場合、当然、そこに含まれている岩石や化石、その地層が形成された地質時代やその成り立ち等を明らかにしようとします。

また、その地層が周辺のどの範囲にまで広がり続いているのかを考えることでまったく同じ地層を別の場所でも観察・検証することができるようになり、その結果、より多くの同種の岩石や化石等を発見できることにもつながります。

そのような時に私たちに手がかりを与えてくれるものが地層における「走向」(そうこう)と「傾斜」(けいしゃ)という2つの情報です。

地層の「走向」と「傾斜」を測定することはゆくゆくは「地質図」の作成につながっていくのですが、今回はその基本となる実際の測定の手順をたどっていきます。

地層における「走向」と「傾斜」

私たちが実際のフィールドに出て次のような地層を発見したとしましょう。

地層の傾斜(篠山川/兵庫県丹波市)

上図は兵庫県丹波市の篠山川に見られる地層になりますが、その模様や岩石そのものの傾き具合から地層が全体的に左側にやや傾斜している状況を見て取ることができるでしょう。

当然、こちらの「地層の形成と堆積構造――地層の上下を判定する」のページでも触れたように、「地層累重(るいじゅう)の法則」にしたがえばある地層においてその上層は地質時代が新しく、その下層は古い地質時代に属することになります。

ただ、それらの地層を実際に観察しようとしても、たとえば河川の浸食等の影響で地層そのものが消失していたり、地層周辺の環境的な理由から立ち入りが難しかったりする場合もあります。

そうなると上記とは別の場所でそれらの地層を観察する必要に迫られることになるのですが、その手がかりとなるのが地層の「走向」と「傾斜」という2つの情報になるわけです。

「走向」とは「ある地層の続いている方角」のことで、具体的にはある地層の表層(層理面といいます)が北を基準としてそこからどれほど東西方向にズレているかをあらわす用語です。

一方の「傾斜」はその文字どおり、「ある地層が水平面からどれほど傾いているか」を示すもので、これら2つの情報を得ることである地層が別の場所にどのように連続・存在しているのかを知ることができるようになります。

ここに挙げた「走向」と「傾斜」の2つの要素を明らかにする時には「クリノメーター」というコンパスに似たツールを使用します。

「クリノメーター」の使用法

クリノメーターの外観は、以下のような一見するとコンパスに近い装置です。

「クリノメーター」の一例

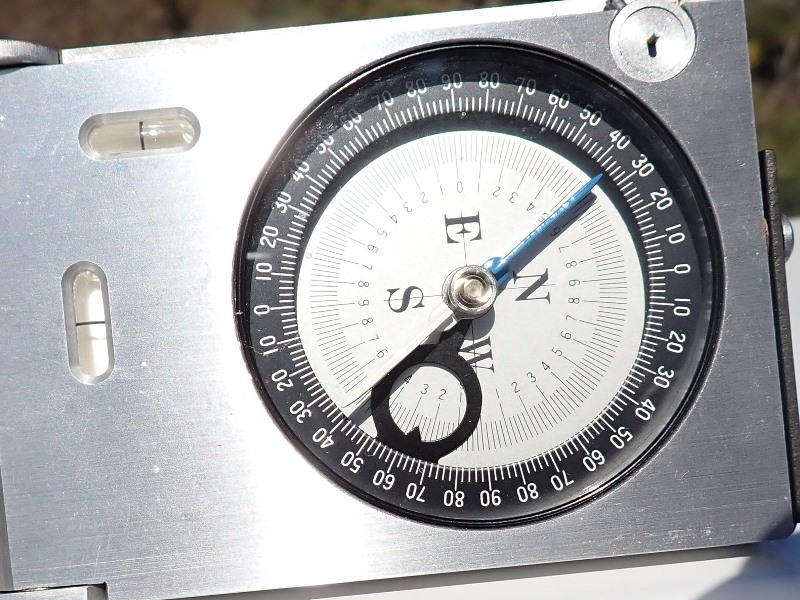

クリノメーターそのものは地層が連続している方角を計測する必要があることからその内部には方位磁針が組み込まれています。

ただ、一般的なコンパスと違い、地層の「走向」を計測する時の実際的な都合からクリノメーターでは東(E)と西(W)が逆になっている他、水平面に調整するために用いる水準器が付属しています。

また、方位磁針の内部には黒色円形のガイド(おもり)が内蔵されており、そこから地層の「傾斜」を測定できる仕組みになっています。

それでは、以下のような「川代公園」(兵庫県丹波市)の河川敷に見られる地層を例に挙げてその「走向」と「傾斜」を具体的に測定する方法を説明します。

「川代公園」河川敷(東から西方向を撮影)

上図に挙げたように川代公園の河川敷には地層の露頭があり、この地域が全体としておおよそ左側に傾斜している様子が見受けられます。

ここで河川敷の東側を振り返ると以下のような先のものと類似した地層の層理面が観察されました。

「川代公園」河川敷の層理面(西から東方向を撮影)

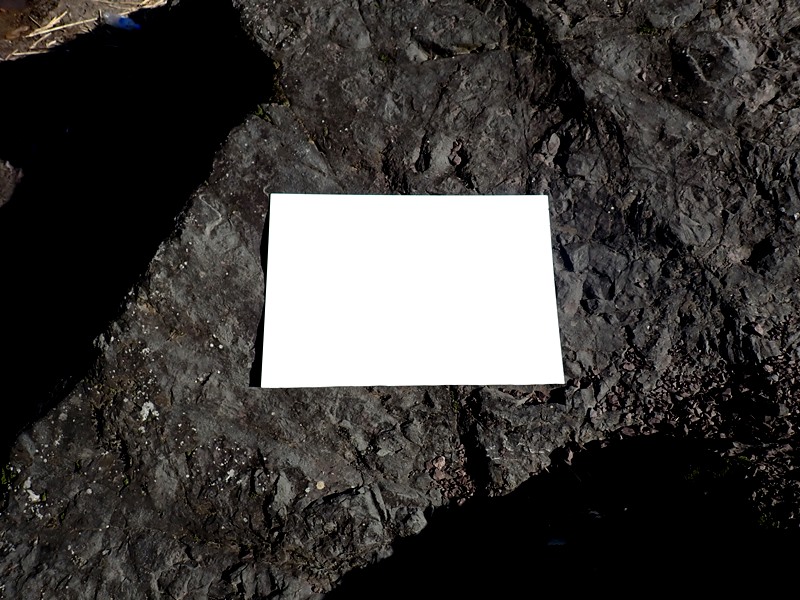

地層の走向と傾斜を計測する場合にはその層理面にクリノメーターを当てる必要があるのですが、実際のフィールドにおいて観察される地層の層理面には凹凸が見られることから以下のような板を用いてその表面のおおよその傾きの平均を設けます。

層理面の測定箇所の設定

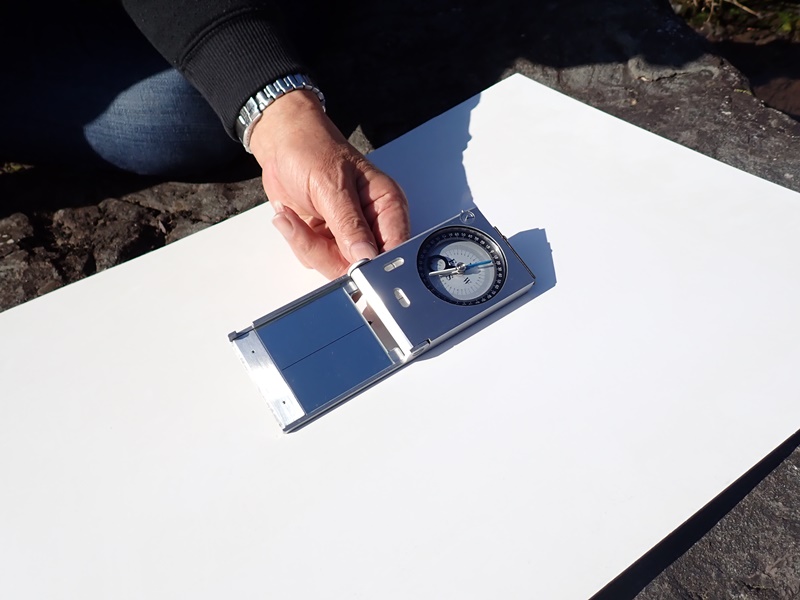

層理面に板を置いた後、クリノメーターを当てて水準器を見ながらクリノメーター本体が水平になるように調整します。

水平となった状態のクリノメーターの方位磁針を読むことで地層の走向が分かるようになっていますが、クリノメーターによっては内部の方位磁針の角度を読み取りやすくするためにストッパーを動かして方位磁針を固定することができます。

クリノメーターを水平に保ち「走向」を測定

上記の例では青色の方位磁針が《W16》前後の数値を指していることから、この地層はおおよそ「北から西方向へ約16°」ズレていることが分かります。

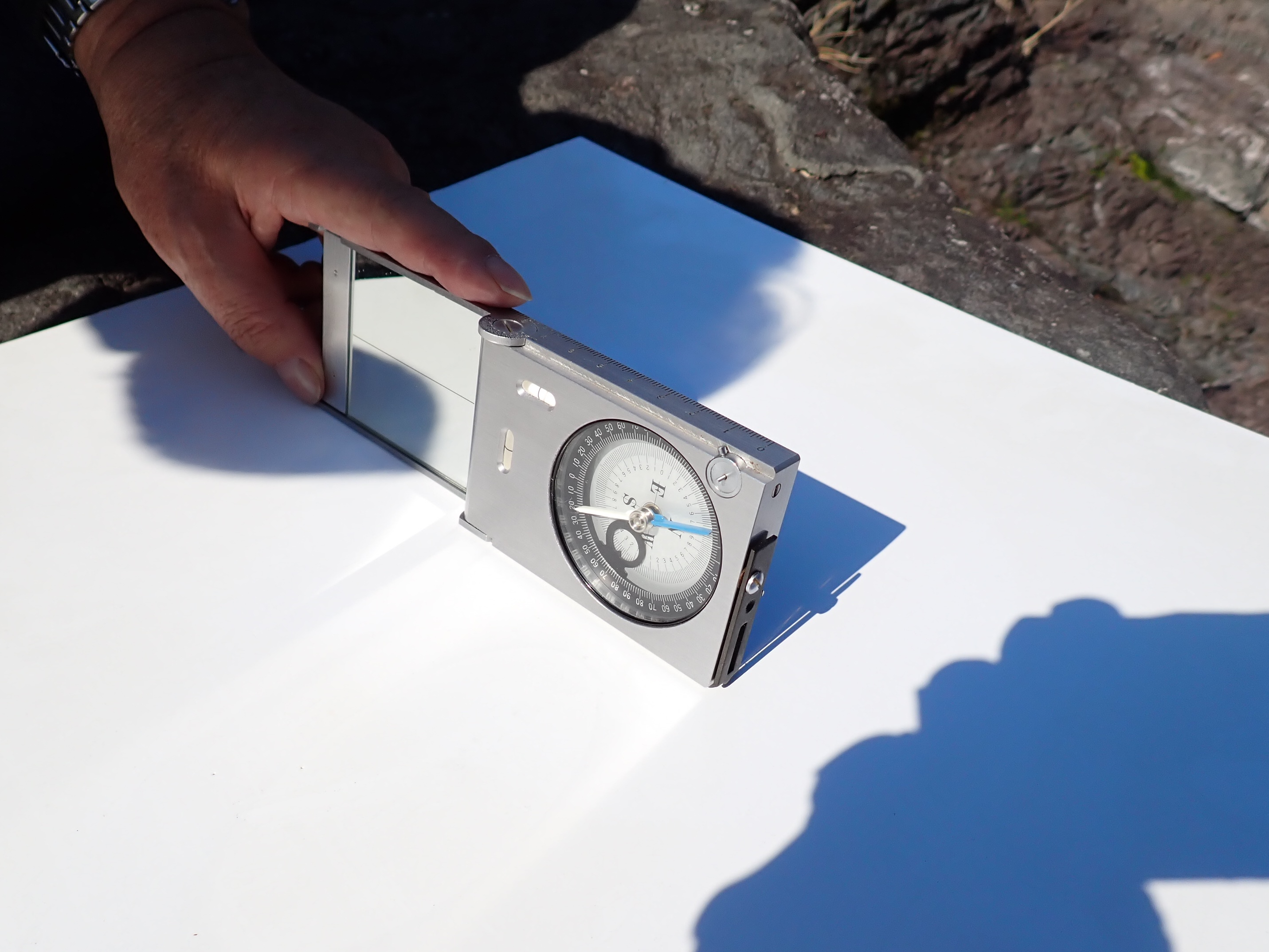

次に、層理面の「傾斜」を測るために、先ほど測定した走向と直角になるようにクリノメーターを層理面に対して縦方向に当てます。

クリノメーターを縦方向に置き「傾斜」を測定

クリノメーターの方位磁針の内部には黒色のガイド(おもり)があり、それが鉛直方向を指す形で止まることからその数値を読むことで層理面の傾斜が分かります。

上記の例ではおおよそ《26°》の数値を示しているため、結果、上図に挙げた地層の「走向」と「傾斜」はそれぞれ「北から西方向に約16°」ズレており「約26°」の傾斜であることが判明しました。

なお、ここで例に挙げた地層の全体の状況を観察すると、以下の図に示したように左側への傾斜が見られるとともに図の左側にはやや赤色の地層、右側には灰色の地層が見受けられます。

赤色の泥岩層(左側)と灰色の砂岩層(右側)

図左側の赤色の地層は泥岩、右側の灰色の地層は砂岩の特徴が見られており、この周辺地域に見られる地層はともに白亜紀前期に形成された「篠山層群」(ささやまそうぐん)として知られています。

また、上述した地層累重の法則にしたがうならば、右側の灰色の砂岩層の上に左側の赤色の泥岩層が形成されており、それが年代を経た地殻変動で地層全体が現在の形に隆起・傾斜した経緯が窺われます。

このとき、この地域全体の地層の走向と傾斜に着目すると地層そのものは西方向へ伸びていることから、左側の赤色の泥岩層をより詳細に観察したい場合には図左奥側の川下の方向(西側)へ辿っていくことになりますし、逆にそれよりも古い地質時代にあたる右側の砂岩層を検証する場合にはそれとは逆方向の上流側を探索するという次のフィールドワークの方向性が定まることになるわけです。

上流側の砂岩層

なお、今からさかのぼること産業革命の時代には燃料として石炭が広く用いられていましたが、より多くの石炭を安定的に産出するためにはそれを含む地層を継続的に発見することが強く求められました。

この社会的な課題を解決するために活用されたものがまさに石炭を含む地層における「走向」と「傾斜」という2つの情報であり、そのような歴史的経緯においても地層の状態をより正確に把握することの重要性とその意義が示されているといえるでしょう。

「Digital Clinometer」――「クリノメーター」アプリの活用

以上までに説明したように、地層における「走向」と「傾斜」を計測する場合にはクリノメーターを用いてその双方を測定し、それらの数値を記録することになります。

その際、ひとつの地層における「走向」と「傾斜」を計測するだけであればそれほどの労力を要することはないのですが、ある地域に絞って集中的に複数の地層を測定する場合にはそのそれぞれにおいて何度も上記の手順を繰り返すことになります。

特に、地層の「走向」を測定する時にはクリノメーターの水準器と方位磁針という複数のアンバランスな指標を見つつその都度人力でクリノメーター本体の角度を調整する必要があるため、相応の労力が求められるといえます。

そのような時に威力を発揮するのがクリノメーターの機能をスマートフォンのアプリケーションで実現した「Digital Clinometer」で、スマートフォンの本体を測定したい地層の層理面に当てるだけでその「走向」と「傾斜」を一度に測定することが可能となっています。

「Digital Clinometer」はiPhone用のアプリケーションで国立研究開発法人「産業技術総合研究所」が開発し、Apple Storeで「Geoclino for iPhone」として無料で配布されています。

「Geoclino for iPhone」のダウンロードページ(リンクをクリックで別ウィンドウに表示)

「Digital Clinometer」のアプリ画面と測定風景

一般に、スマートフォンには方位や水準器、GPS等のさまざまなセンサーが内蔵されており、「Digital Clinometer」ではそれらを活用することで地層の「走向」と「傾斜」、記録場所等の複数の情報を一度に測定することができるという仕組みになっています。

使用法としてはアプリケーションがインストールされたスマートフォン本体を層理面にそのまま当て、アプリケーションの画面にある「保存」を押すことで測定結果を記録することができます。

実際に上記の地層で「Digital Clinometer」を用いて測定した結果は以下のとおりです。

「Digital Clinometer」の測定結果

画面中央下側に表示された《N18W》と《26W》がそれぞれ「走向」と「傾斜」をあらわしており、測定した地層においては「北から西方向に18°のズレ」と「西側に26°の傾斜」が存在することが分かります。

また、この「Digital Clinometer」で得られた測定結果を上記のクリノメーターを用いたものと比較するとおおよその一致が見られていることから、現在のスマートフォンに搭載されているセンサー精度の高さとそこに至る情報技術の進展には驚嘆の念を抱くばかりです。

この「Digital Clinometer」の利点としては、本コラムで紹介してきたようなクリノメーターの使い方に通じていなくても誰でも手軽かつ簡単に地層に関する情報を記録できるため、同じ時間であってもより多くのデータが収集できることが挙げられます。

従来、ある地層の全体像を明らかにするためには、その地域において点在する地層の「走向」と「傾斜」を計測して回って点と点をつないで線を結び、それら線と線から面をつくり、そこから地層全体を立体的に浮き彫りにしていくという膨大かつ大規模な作業が求められてきました。

地質図とはまさにそれらの先人たちの測定の結実として捉えられるものといえますが、スマートフォンのアプリケーションを用いて誰でも簡便かつ短時間のうちに地層に関するデータの収集が可能となった現在、その活用可能性は大いに期待されるものといえるでしょう。