地球の大地の生成――火山・マグマ

プレートテクトニクスのメカニズムによって、地球の内部がどのように活動しているのかについて明らかにすることができました。

今回はさらにそれと深い関係にある火山とマグマを取り上げ、地球の活動についてより深く学んでいきます。

火山とマグマ、プレートの生成

「火山」という言葉を聞くと、富士山のような頂上に噴火口があるひとつの山を想像するかと思いますが、実は火山とよばれるものの全体から見ると陸地にある火山はその一部にしか過ぎません。

地球上の多くの火山は海嶺、つまり海の底にあるものが多く、いずれもマグマと深い関係にあります。

マグマはもともとマントルが高温によって一部溶けて液体化したものであり、火山のできる場所の地下には必ずマグマが集まっている「マグマだまり」が存在しています。

マグマは密度の高い地下から密度の低い地上に湧き上がり、それが冷えて固まったものが火山や岩石であり、さらにはこれらが大地の元となっていきます。

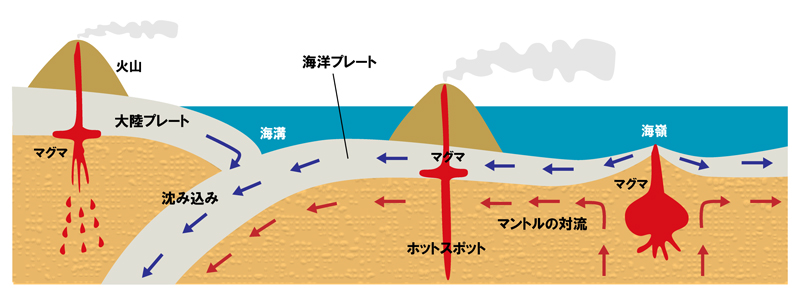

さて、この火山は地球上で大きく分けて3つの場所に分布しています。

また、それぞれの火山のできる場所を一覧で示すと、以下の図のようになります。

中央海嶺系火山

まず、「中央海嶺系」の代表的なものは、前項で取り上げたアメリカ大陸とアフリカ大陸の間にある大西洋中央海嶺です。

上の図でいえば、右端の海嶺の部分にある海底の火山になります。

海嶺の下層にはマントルが溶けてマグマになったマグマ溜まりがあり、そこから海底に向かってマグマが海中に噴出します。

マグマは海水に触れるとすぐに冷えて岩石(=枕状溶岩)となり、プレートの岩盤の一部として形成されます。

このような海嶺は世界中の海底にあり、ここがプレートの湧き出し口になっているわけです。

ここで生み出されたプレートは下層のマントルの動きによって海嶺を中心として左右の方向に少しずつ移動していきますので、海嶺から離れれば離れるほど古い時代に形成されたプレートの岩盤になっていきます。

ホットスポット系火山

次に、「ホットスポット」という単独でマグマが噴出している場所があります(上図の中央の火山)。

ホットスポット系の火山でもっとも有名な場所はハワイ島で、その地下にはマグマ溜まりがあり、常にマグマが吹き出すところになっています。

ホットスポットでできる火山の特徴としては、プレートの動きとは関係なくマントルに固定されたマグマの噴出によって火山が形成されるため、火山そのものがひとつの島になるというところです。

たとえば、ハワイ島の場合、マグマによって火山が形成されて島となった後にプレートが移動していくと、やがてホットスポットの位置と島の位置が離れていくことになります。

ホットスポットの場所は変わりませんので、プレートが移動した後にまたそこで新たに火山と島が生み出されていくことになります。

そのため、ホットスポット系の火山の場合、プレートの動く方向に沿って複数の島が順に形成されるという特徴があります。

島弧海溝系火山

最後の「島弧海溝系」(とうこかいこうけい)の火山は、まさに私たちが日本国内で目にすることのできる火山で、大陸プレートの上にある陸上で形成されるものです(図中左端)。

この火山は大陸プレートと海洋プレートが衝突し、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込むことがきっかけとなっています。

大陸プレートの下に海洋プレートが潜り込む際に、「海溝」とよばれる深い海の溝ができます。

最初に挙げた中央海嶺がマントルの対流によるプレートの湧き出し口だとすると、この海溝は逆にプレートがマントルに戻っていく場所だといえます。

海洋プレートがこの海溝の部分から大陸プレートに沈み込む際、それと一緒に海水がマントルの中に引き込まれます。

海水がマントル内部に引き込まれると、もともと高温と高圧の状態にあるマントルの融点が下げられることで液体化し、そこでマグマができていきます。

このマグマが地上に上昇することで火山が形成されるというのが島弧海溝系の火山の特徴になります。

火山の種類とマグマの性質

火山には3つの種類があるのですが、火山のある場所によってそこでできるマグマの性質にも違いが見られます。

まず、マグマはマントルの岩石である「かんらん岩」が主成分となってできています。

マグマはこの液体化したかんらん岩がどのような過程を経て液体化するかでその性質が変わってきます。

以下の表は、マグマの成因とその特徴をまとめたものです。

| 火山の種類 | マグマの種類 | マグマの性質 | 溶解温度 |

|---|---|---|---|

| 1.中央海嶺系 2.ホットスポット系 |

玄武岩質 | ドライ | 約1000度 |

| 3.島弧海溝系 | 安山岩質 流紋岩質 |

ウェット | 約800度 |

まず、「1.中央海嶺」と「2.ホットスポット系」のマグマは、マントルのかんらん岩が1000度以上になることで溶解します。

高い温度でできたマグマが冷えて固まると玄武岩になる特徴があることから、このマグマは「玄武岩質のマグマ」とよばれています。

次に、「3.島弧海溝系」のマグマは、先にも触れたように海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込むことでマントルの部分に海水が引き込まれます。

もともと高温で高圧な状態にあるマントルの中に海水が入り込むとマントルの融点を下げる作用が引き起こされ、約800度程度で液体化してマグマに変化します。

このマグマは低い温度でできており、冷えて固まると安山岩や流紋岩という岩石になるため、「安山岩質マグマ」あるいは「流紋岩質マグマ」といい、また、先の玄武岩質のマグマよりも水分を多く含むマグマであるため「ウェットなマグマ」ともよばれます。

さて、このようなマグマの違いは火山の違いにもつながっており、特に後者の安山岩質や流紋岩質のマグマでできる火山は噴火するときに大爆発を起こして火山灰を大量に噴出させて気象変動を引き起こすような危険なものとして知られています。

カルデラ噴火と気象変動

みなさんもどこかで「カルデラ」という言葉を耳にしたことはあるかと思います。

カルデラはスペイン語で「釜」「鍋」という意味をあらわす言葉ですが、地学におけるカルデラは火山が噴火した後にできる窪地のことを指しています。

具体的には次の図のようなもので、これは宮城県の県境にある蔵王連峰の御釜(おかま)というカルデラです。

御釜カルデラ(宮城県)

ここにはもともと火山があったのですが、1182年の噴火の際に山体崩壊を起こして山そのものが爆発によって消し飛んでおり、その後に山のあった部分に水が溜まって湖を形成しています。

日本にはこのようなカルデラになるような安山岩質・流紋岩質のマグマからできた火山が数多く存在しています。

このマグマからできる火山は噴火するときには大爆発を起こす危険性を常にはらんでおり、実際に日本の歴史では何度か火山の噴火がきっかけとなった氷河期が発生しています。

たとえば、鹿児島県の南部、種子島の近隣に「鬼界(きかい)カルデラ」とよばれるカルデラがあり、約7300年前の縄文時代の噴火によって生まれたとされています。

そのときの噴火は火山灰が日本中を覆うばかりか成層圏まで到達するような非常に大規模なもので、この火山灰が日光をさえぎることによって年間の気温が5度くらい低下する氷河期が訪れ、縄文文明の崩壊につながったといわれています。

実際、鬼界カルデラによって生み出された火山灰は縄文時代の地層の上に重なっており、日本の各地の地層を調べてみると、約1万年に1回の割合で火山灰の堆積層が見つかります。

日本はプレートの影響による地震災害の多さから「地震大国」といわれていますが、単にそれだけでなく日本の火山は安山岩質・流紋岩質のマグマで形成されるものが多いため、気象変動を引き起こすような爆発的な火山の噴火のリスクを常に抱えているといえるのです。