地球の大気と熱収支――気象変化の基本原理

前項までで、地球の地層と岩石についての話を進めてきました。

今回からは、地球の大気や気象の変化に関するテーマを取り上げていきます。

私たちは雨が降ることや風が吹くことを日常的に経験していますが、実はそれをいざ理屈で説明することはかなりの難しさをともなうことなのです。

というのも、雨が降ったり風が吹いたりするような気象の変化の背景には、地球の大気や熱エネルギー、光の波長や水蒸気の循環といった私たちの目に見えないものに対する理解が必要不可欠となるからです。

今回は、「なぜ雨が降るのか」「なぜ風が吹くのか」といった素朴かつ少し難しい疑問に答えていくための道筋を辿っていきましょう。

地球の大気と熱エネルギーの不均衡

気象の変化を理解するためには、その前提となる地球の大気の存在について考えることが必要となりますので、まずはそこから話を進めていきましょう。

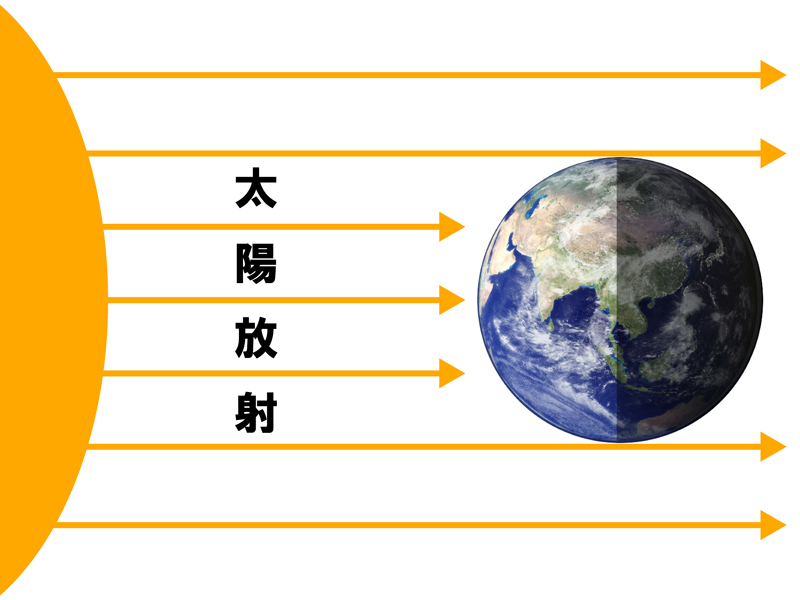

みなさんもすでにご存じのとおり、地球には太陽からの光が降り注いでおり、これが地球の大気の熱源となっています。

ただし、ここで注意するべきことは、単に太陽の光が地球に当たっているから温かいのではなく、そこに大気というものが存在しているために、太陽の光に含まれるエネルギーが宇宙空間に逃げずに地球にとどまっているということです。

実際、太陽の光エネルギーから生じる熱は、大気中の水蒸気や二酸化炭素に吸収されることで地球の表面はおおよそ15度前後に保たれています。

これは大気の温室効果によるものですが、もし地球に大気がなければ太陽からの熱は熱放射という形で宇宙空間に逃げてしまうため、地球はマイナス19度という氷点下の星になってしまうのです。

さて、地球には太陽からの光が熱エネルギーとして届いてますが、地球は球体であるため赤道付近と極付近とでは太陽から届く熱エネルギーを受け取る面積に差があることから太陽放射の吸収量に違いが生じてしまいます。

また、地球は自転をしていることから太陽に当たる面も時間とともに変化していくために、この太陽放射の吸収量の差はさらに大きいものとなってきます。

緯度によって「太陽放射」の吸収量は異なる

具体的には、赤道付近で受け取る太陽放射の熱エネルギーを1とすると、極付近ではそれが0.5以下になり、そこにいわば熱エネルギーの不均衡な状態が生まれてしまいます。

簡単にいえば、地球の赤道付近の大気は熱い空気で溢れていて、逆に極付近の大気は冷たく熱が足りない状態になっているわけです。

このような熱の不均衡があると、地球全体でそれを調整するために熱いものが冷たいところに移動しようとするメカニズムが自然発生的に生まれてきます。

つまり、赤道付近で余っている熱をそれが不足する極付近に移動させていくことで地球全体の熱エネルギーの「熱収支」を安定した状態に保とうとするはたらきが生じ、この熱が移動していくプロセスが気象の変化にさまざまな形で関わってくるわけです。

この熱の移動のはたらきを担うものとして「空気(大気)」「水蒸気」「海水」の3つがあり、地球上における気象の変化はこれらの要因が背景にあるといえます。

そのため、「なぜ雨が降るのか」「なぜ風が吹くのか」という問いについては、まずは地球上に発生する熱エネルギーの不均衡な状態が大気の循環のきっかけとなっていることを理解する必要があるのです。

雨が降るしくみ――飽和水蒸気量と気圧

雨が降るしくみの背景には、赤道付近で余った熱エネルギーが空気とその中に含まれる水蒸気を使って極付近に移動しようとする大気の循環が関係していることが分かりました。

さて、雨は空気中に含まれている水蒸気が水滴に変化して雲になり、その重さが支えきれなくなったときに地上に降り注ぐものです。

この空気中に含まれている水蒸気が水滴に変わるメカニズムを明らかにするためには、「飽和水蒸気量」と「気圧」というものの考え方を理解する必要があります。

飽和水蒸気量

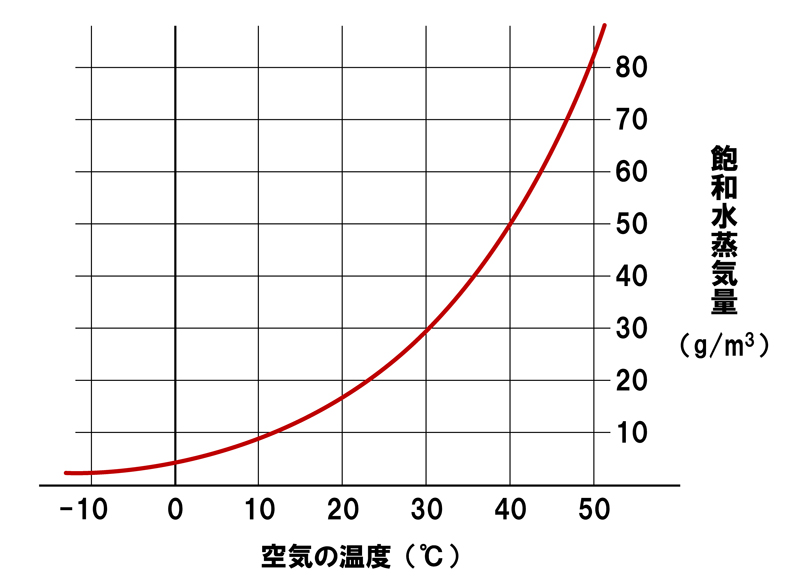

私たちの目には見えませんが、空気には水蒸気を含むことのできる分量の上限というものが決まっており、それを飽和水蒸気量といいます。

ある空気の中にどれくらいの水蒸気の量を含むことができるのかについては温度で決まっており、空気の温度が高くなるごとにその量は増えていきます(単位はg/m3)。

飽和水蒸気量のグラフ

たとえば、夏の時期にコップの水の中に氷を入れて放置しているとその周りに水滴がつくことがありますが、これはコップの周りの空気が冷やされてその空気の飽和水蒸気量が下がったために飽和し、空気中に含まれていた水蒸気が液体となってコップの周りに付着するというしくみになっています。

なお、飽和水蒸気量については「空気の器」でイメージされることが多く、空気が暖かいほどその器が大きくなってそこに含むことのできる水蒸気の量が増え、逆に空気の温度が下がれば器が小さくなるので含むことのできる水蒸気の量も減るという形で理解するとよいでしょう。

気圧

気圧という言葉は、天気予報などで私たちがよく耳にするものです。

気圧とは簡単にいえば、1m2あたりにかかっている大気=空気の重さ(圧力)のことで、その単位には「hPa」(ヘクトパスカル)が使われています。

地球には大量の大気があり、その底で生活している私たちにはこの大気の圧力が常にかかっています。

このイメージとしては、その場所の上にある空気全体が下に向かって押しつけられているというものになります。

そのため、低い場所であればあるほどより多くの空気のかたまりが上に乗っているために気圧が高くなり、逆に山の上などの高い場所であればその上にある空気のかたまりが少なくなるために気圧が低くなるのです。

では、飽和水蒸気量と気圧のポイントを押さえたところで、雨が降るしくみと風が吹くしくみについて説明していきましょう。

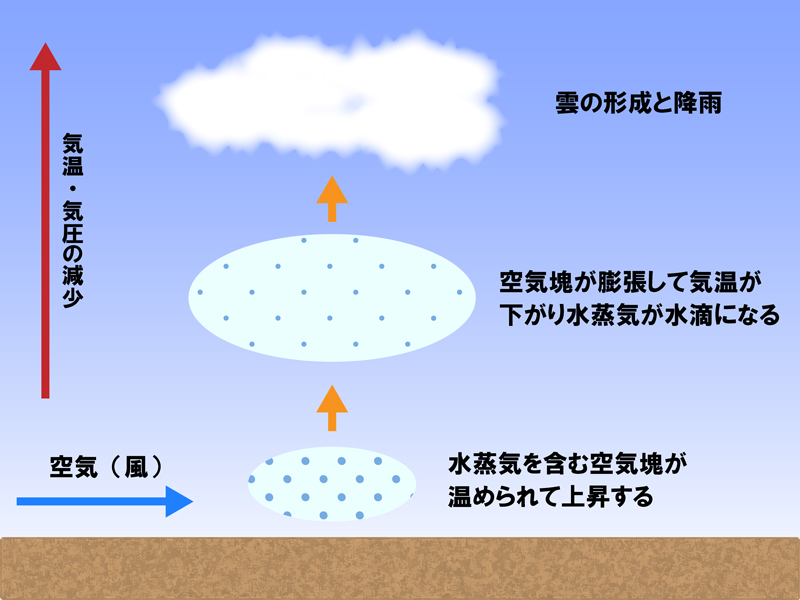

実はこの2つの現象は密接に関連していて、まず、空気のかたまりが地上の熱によって暖められると軽くなって上空に浮かんでいきます。

その際、空気のかたまりが上空に移動していくと、地上ではそれを補うようにして周囲から空気が入り込んできます。

このことがまさに風が吹く原因になっていて、空気のかたまりが暖め続けられるとそれがどんどんと上昇していき、またそこに風が入ってやがて上昇気流となってさらに空気を押し上げていくわけです。

次に、暖められた空気が上空に移動していくと、空気のかたまりが膨張していきます。

この空気の膨張には気圧が関係していて、地上よりも上空の方が気圧が低い、すなわちその空気のかたまりを押さえていた大気の力が弱まるために空気が膨張するわけです。

また、気体というものは密閉された状態で圧縮されると温度が上がり、逆に膨張すると温度が下がるという性質があります。

ここで、地上から上昇してきた空気のかたまりは外部との熱交換をしない性質があるため、実は密閉されたひとつの気体のかたまりとして考えることができます。

そうなると、膨張した空気は温度が低下するためにそれにともなって飽和水蒸気量も低下していくことになり、もともと空気のかたまりに含まれていた水蒸気が液体に変わって水滴となり、そこから雲が形成されて雨が降るという流れになるわけです。

気象現象を考えるためのポイント

以上、私たちが日常的に経験している「雨が降ること」と「風が吹くこと」という気象現象のしくみについて地学の観点から説明してきました。

気象の分野は「気象学」というひとつの大きな学問領域となっていて、非常に細かい事項がたくさん出てくるうえに、空気や水蒸気、さらには熱エネルギーといった目に見えないものに対する理解が必要となるところです。

今回は重要なポイントのみに絞って解説をしましたが、大切なことは目の前の気象現象の背後には地球全体の熱収支の均衡という非常にスケールの大きなメカニズムがはたらいているということです。

天気や気象の変化は、私たちの生活に密着しているテーマです。

その身近な出来事に対してどのような知識や理屈、理解の仕方があるのかを知ろうとすることが、気象現象を考えるためのポイントになるといえます。