大気にはたらく力を読み解く――「4つの力」「3つの風」

前項では、地球大気の循環と風によって雲が形成される場所について確認をしてきました。

今回は、大気に対してどのような力がはたらいて風が生じているのかというメカニズムについて解説していきます。

大気にはたらく「4つの力」と「3つの風」

まず、風といっても実は「地衡風」「地上風」「傾度風」という3つの種類が存在しており、それぞれの力学的な特徴を明らかにするためには大気にはたらく4つの力である「気圧傾度力」「転向力」「摩擦力」「遠心力」をあわせて知る必要があります。

地衡風(ちこうふう)――上空を吹く風(1)

地衡風は上空5000m以上で吹くような等圧線に対して平行に吹く風で、偏西風のように常に吹き続けている風になります。

この地衡風は、気圧の高いところから低いところにはたらく「気圧傾度力」(きあつけいどりょく)と地球の自転によって生み出される「転向力」(てんこうりょく)とが釣り合って流れる風になります。

気圧とは簡単にいえば空気の圧力(≒重さ)のことですが、気圧の高いところと低いところが存在すると、気圧の高いところから低いところに向かって空気が押し出される力がはたらきます。

この力を気圧傾度力といい、大気の上空において空気に流れを作り出す基本的な力となっています。

この気圧傾度力によって空気は気圧の高いところから低いところに流れようとしますが、そこには転向力という空気の流れを右側に曲げようとする力が常にはたらき続けるために、結果的に等圧線に対して平行に吹く風(西風)が生み出されることになります。

なお、北半球と南半球ではこの転向力が反対方向になるため、南半球の地衡風も西から東に向かって吹く風となります。

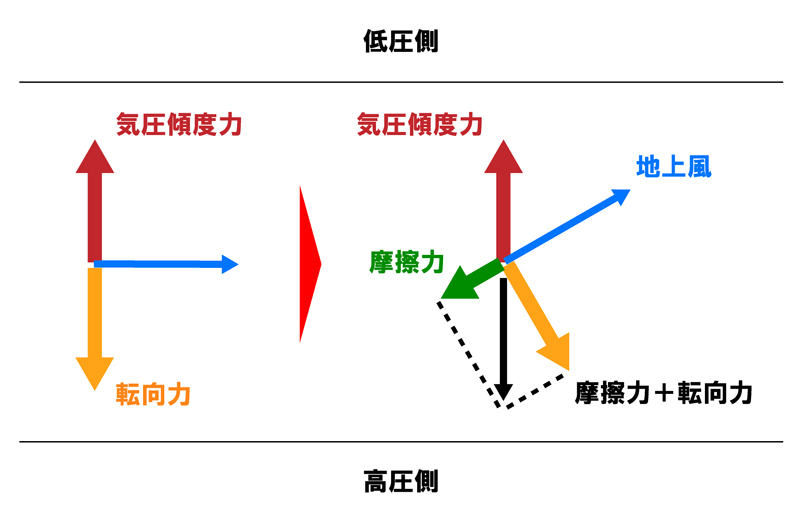

地上風――地上を吹く風

地上風は、その名前のとおり上空1km以下の地上で吹く風のことです。

地衡風のように大気の上空にはその動きをさえぎるような障害物がありませんが、地上には地表や山、建物など空気の流れを変えてしまうものがたくさん存在しています。

このような風の流れを止めるような力を「摩擦力」といい、風の力をさえぎるために風とは逆方向にはたらく力となります。

地上風の力学的なモデルとしては、気圧傾度力と転向力にこの摩擦力が加わり、それらが釣り合ったものとして捉えることができます。

地上に風が吹く際にその風に対して摩擦力が生じることは風を止める力になるので、風に対して逆方向の力がはたらくことになります。

そうなると、もともと転向力の右側に傾けていた力の方向が気圧傾度力側に戻されることになり、結果的に風の吹く方向が低圧側に向かうことになります。

地上風はこのようなメカニズムがはたらくことによって、等圧線に対して30°~40°ほどズレるのが特徴です。

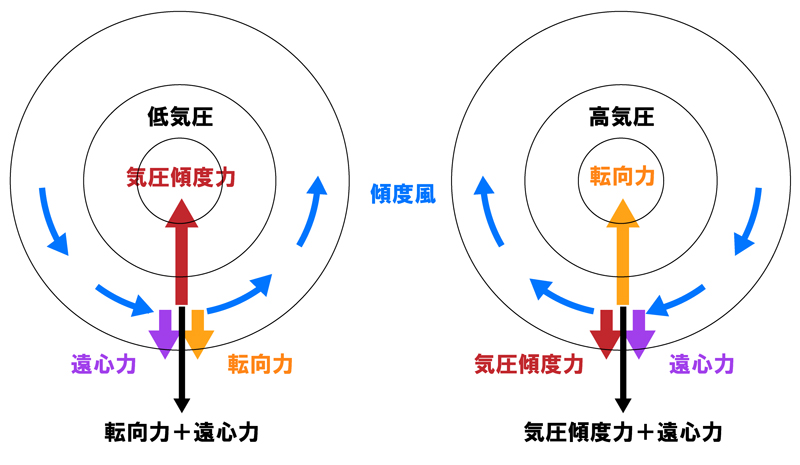

傾度風(けいどふう)――上空を吹く風(2)

3つめの風である傾度風は、低気圧や高気圧で生じる空気の渦の周囲で等圧線に対して平行に吹く風です。

地衡風に比べて低いところを流れており、渦の周囲で生じる風であることから「遠心力」という力がはたらく風であることが特徴です。

そのため、傾度風は「気圧傾度力」「転向力」に加え「遠心力」が釣り合う力として捉えることができます。

まず、低気圧は右側からの左巻き込みの上昇気流の渦で、逆に高気圧は左側から右吹き出しの下降気流の渦となります。

低気圧の場合、外部から中心部分に向かって気圧傾度力がはたらきますが、その反対側に転向力に加えて円周の外部に向かう遠心力が合成された力がはたらき、反時計回りの風が吹きます。

高気圧の場合は反対に、中心部分から外側に向かう気圧傾度力と遠心力が合成された力に対して転向力が釣り合い、その右側に向かって風が吹くことになりますので時計回りの風が吹くことになります。

力学的なモデルとしてはどちらも地衡風に近い動き方をするといえますが、外部に向かう遠心力が気圧傾度力/転向力とが釣り合い続けるため、等圧線と平行に風が吹き続ける形になるのが特徴です。

大気にはたらく力を理解する意義

大気にはたらく力の背後には常に地球の自転の影響力、すなわち転向力という力が存在しており、それを知ることが大気が動く力学を理解するためのポイントになります。

今回のような風というテーマは気象学でも特に力学的な素養が求められる領域ですので、なかなか理解が難しい部分となります。

たとえば、台風の発生とその進路については大気の動きに関わるさまざまな要素を計算することで将来の動きが予測されます。

毎年必ず発生するものであるからこそ、それを未然に防ぐために大気に対する力学的理解が必要不可欠だといえるでしょう。